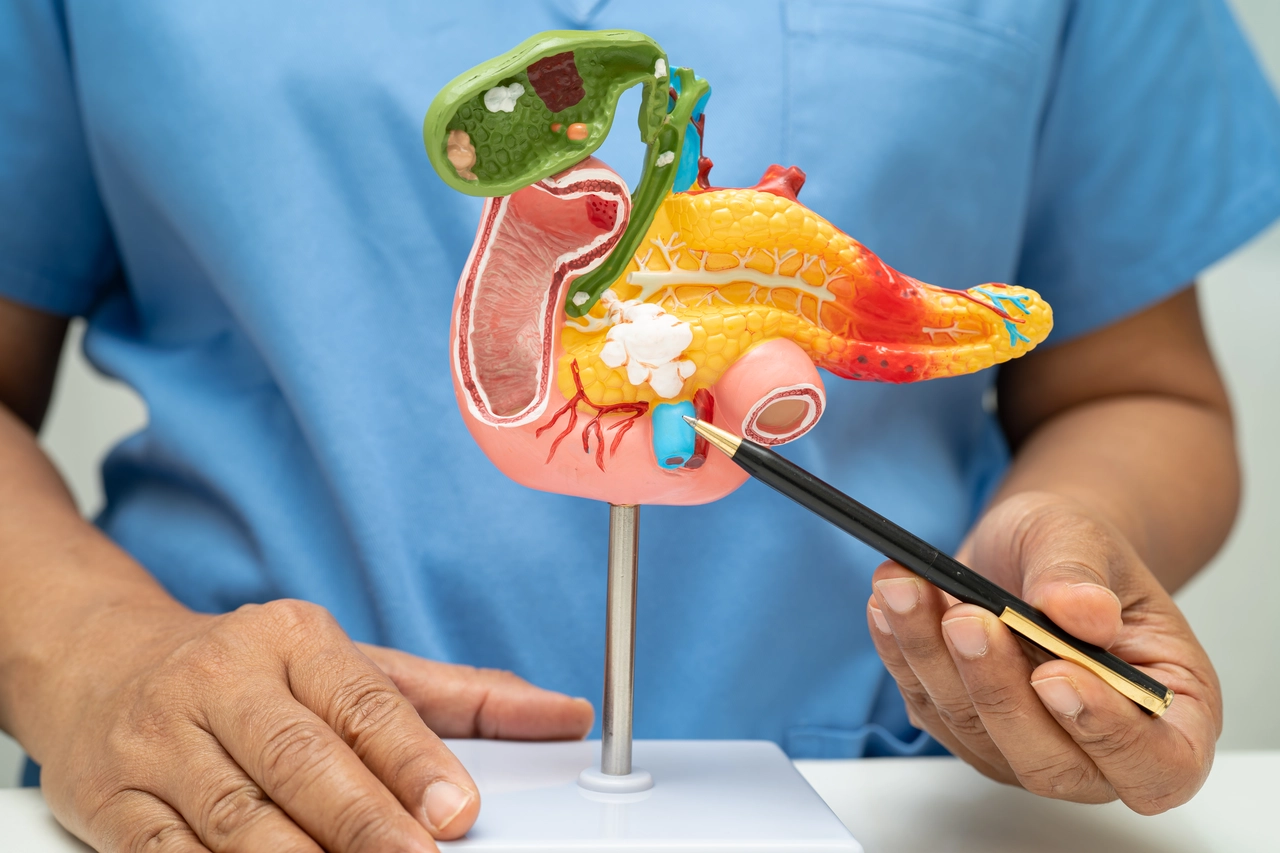

Il tema della lotta contro il cancro ha visto negli ultimi decenni una trasformazione profonda grazie a intuizioni rivoluzionarie che mirano a inasprire le condizioni di vita delle cellule tumorali attraverso strategie innovative. Una delle metafore più potenti di questa rivoluzione è proprio quella di “affamare il tumore”, ovvero impedire alla massa neoplastica di ricevere i nutrienti necessari per la sua crescita e la sua sopravvivenza. Da queste fondamenta sono nate discipline come la terapia anti-angiogenica, oggi uno degli strumenti più avanzati nella moderna oncologia.

L’angiogenesi: il tallone d’Achille del tumore

La crescita incontrollata di un tumore dipende in larghissima misura dalla sua capacità di indurre la angiogenesi, cioè la formazione di nuovi vasi sanguigni che riforniscono le cellule malate di ossigeno e sostanze nutritive. Inibire questo processo, come hanno dimostrato i pionieristici studi di Napoleone Ferrara, significa letteralmente “affamare il tumore” togliendogli il sostegno necessario a prosperare. Ferrara e team hanno identificato il ruolo cruciale del VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), un fattore di crescita che stimola la formazione dei vasi: bloccarlo ha segnato la nascita di una nuova categoria di farmaci — gli inibitori dell’angiogenesi — oggi parte integrante dei protocolli terapeutici contro numerosi tumori solidi, tra cui il carcinoma del colon-retto e altri ancora in sperimentazione clinica.

Terapie combinate e medicina personalizzata

La ricerca non si è fermata agli anti-VEGF: le strategie odierne mirano alla sinergia tra farmaci che, oltre a bloccare i nutrienti, puntano anche altre vie metaboliche tumorali. L’integrazione di molecole capaci di inibire l’attività di oncogeni accessori, come il recettore MET, mostra come la combinazione intelligente di trattamenti possa rendere la cellula tumorale ancora più vulnerabile e incapace di adattarsi.

Inoltre, è emerso che ogni tumore sviluppa meccanismi di resistenza unici: le terapie di successo oggi vengono sempre più personalizzate sulla base delle caratteristiche genetiche e molecolari di ogni paziente. Gli studi recenti sottolineano l’importanza del sequenziamento del DNA tumorale e la scelta di farmaci intelligenti (spesso chiamati “smart drugs”) che colpiscono specifici bersagli molecolari, minimizzando i danni ai tessuti sani e adattandosi all’evoluzione della neoplasia.

Nuovi orizzonti nella “fame” tumorale: immunoterapia e oltre

Se la privazione dei nutrienti rappresenta una delle assi portanti dell’oncologia moderna, un’ulteriore svolta si sta delineando con l’impiego dell’immunoterapia. Questo approccio, oggetto di interesse presso i principali istituti europei e internazionali, non mira solo a debilitare il tumore “affamandolo” in senso stretto, ma anche a spingere le cellule cancerose verso uno stato più facilmente aggredibile dal sistema immunitario umano. Le terapie CAR-T, le più recenti generazioni di anticorpi bispecifici e i vaccini personalizzati a mRNA testimoniano il cambiamento radicale nella gestione clinica del cancro, puntando non solo a distruggere direttamente le cellule malate, ma a “guidare la loro evoluzione” in forme che possono essere meglio trattate con altri strumenti terapeutici.

Particolarmente rilevante si sta dimostrando la capacità della medicina di precisione di identificare assetti molecolari che rendono alcune tipologie tumorali più sensibili a terapie combinate, superando la resistenza tradizionale e aprendo la strada a regimi terapeutici sempre più personalizzati e meno invasivi.

Le sfide della ricerca e le prospettive future

Nonostante i successi, va sottolineato che l’inibizione dell’angiogenesi e le strategie metaboliche rappresentano solo una parte di un arsenale terapeutico in continua evoluzione. I tumori sono entità altamente eterogenee e inafferrabili, con un’incredibile capacità di adattamento ai trattamenti. Spesso insorgono meccanismi di compensazione che consentono alla neoplasia di eludere il blocco nutrizionale o di sviluppare nuove vie di sopravvivenza. Per questo la sfida della ricerca oggi passa anche attraverso:

- Sviluppo di nuovi inibitori destinati a colpire molteplici vie di rifornimento tumorale

- Monitoraggio continuo dell’evoluzione del tumore tramite biopsie liquide e analisi genomiche

- Sperimentazione di combinazioni razionali tra immunoterapia, anti-angiogenesi, radioterapia e chemioterapia

- Studio dell’ambiente microvascolare tumorale e delle sue alterazioni indotte dalle terapie

- Ricerca su modelli di resistenza acquisita e strategie per ritardarne la comparsa

A tutto ciò si aggiunge l’importanza degli studi traslazionali, che portano rapidamente le scoperte dal laboratorio al letto del paziente, e la crescente attenzione alla qualità di vita durante il trattamento, puntando a soluzioni meno tossiche e più tollerabili.

L’evoluzione scientifica ci mostra che la guerra contro il tumore non sarà mai vinta con una sola strategia. Tuttavia, “affamare il tumore” rimane oggi uno dei paradigmi più efficaci, integrato in uno scenario terapeutico dinamico in cui l’obiettivo non è solo prolungare la sopravvivenza, ma restituire alle persone una vita di qualità, facendo leva su innovazioni sempre più raffinate. Le ricerche future si concentreranno su approcci multifattoriali, con l’auspicio di rendere il cancro sempre meno una sentenza, e sempre più una malattia cronica gestibile grazie a una terapia su misura e intelligente.

Guardando avanti, i progressi nella comprensione delle dipendenze metaboliche dei tumori, della regolazione genica e delle interazioni con l’immunità promettono di offrire agli oncologi e ai pazienti nuove e potenti armi, nella consapevolezza che ogni tumore rappresenta una realtà a sé stante. Ma è proprio questo il significato rivoluzionario: la personalizzazione della fame tumorale e delle terapie associate rappresenterà il vero salto di qualità nella lotta oncologica del futuro.